2025.04.09

次の100年に向けて、地域の魅力を発信し続ける/保土ケ谷区役所 区政推進課

相模鉄道本線の高架化によって生まれた星川駅~天王町駅間の高架下空間。全長約1.4㎞のスペースをA~Eの5つのゾーンに分けて開発されたのが、星天qlayです。

踏切の解消による渋滞緩和と高架下空間の活用を目的に、数十年かけて地上を走っていた相鉄本線を高架化する立体交差事業が行われてきた星天エリア。この立体交差事業にあわせて、横浜市保土ケ谷区は令和2年に「星川駅周辺地区総合的なまちづくりガイドライン」を策定しました。

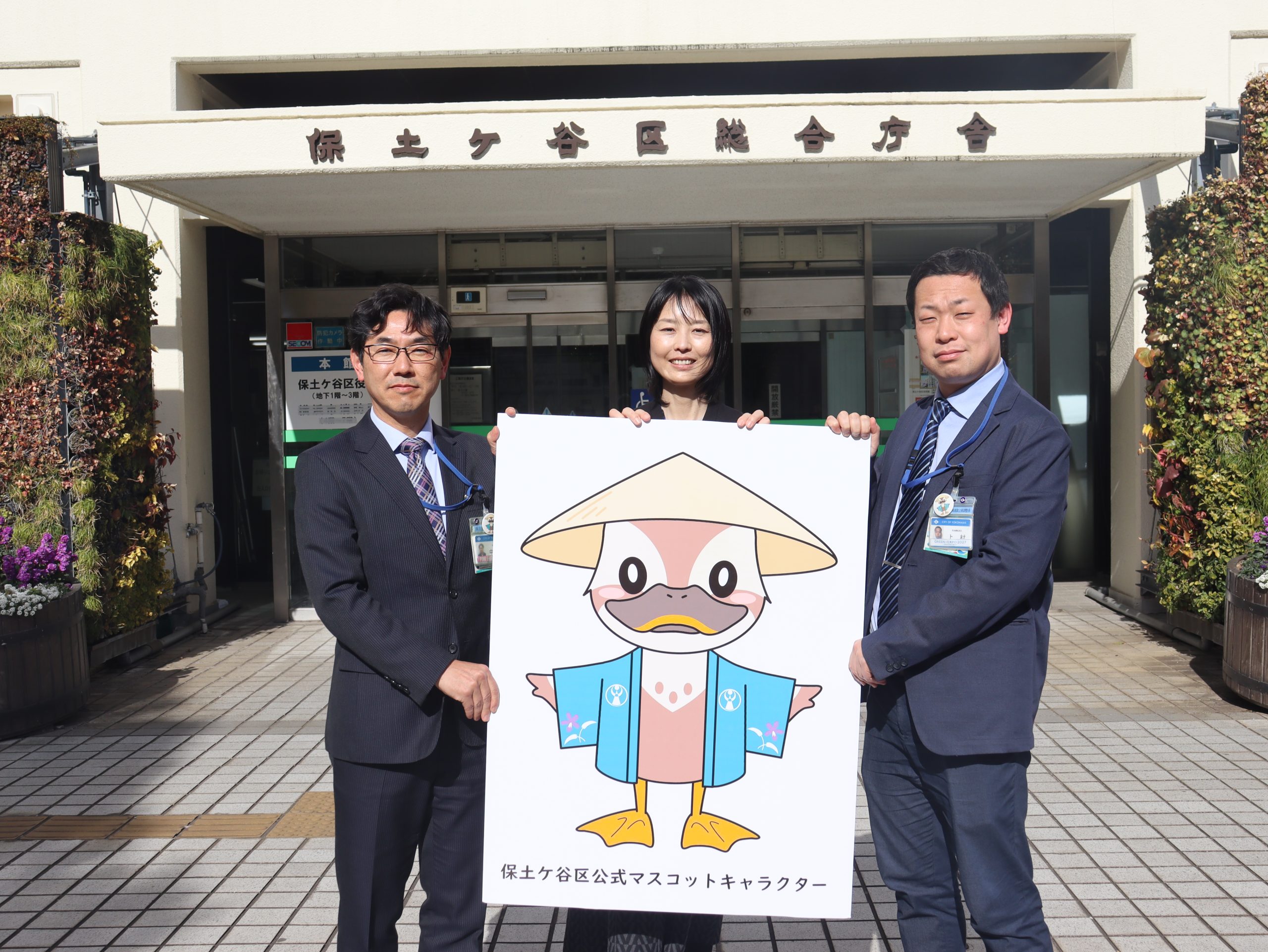

今回は、「星川駅周辺地区総合的なまちづくりガイドライン」に基づく、「利便性が高く魅力あふれるまちづくり」を目指して、地域住民とともにまちづくりを進めている保土ケ谷区役所区政推進課の松藤咲子さん(課長)、中台秀樹さん(まちづくり調整担当係長)、上村耕平さん(まちづくり調整担当)の3人にお話を聞きました。

相模鉄道と連携して

保土ケ谷区役所区政推進課まちづくり調整担当係長 中台秀樹さん

星川駅から天王町駅周辺の魅力づくりを推進するため、保土ケ谷区は令和2年に、株式会社相鉄アーバンクリエイツ、株式会社相鉄ビルマネジメント、相模鉄道株式会社と「星川駅周辺等の魅力づくり基本協定」を締結しました。

この協定を結んだ背景には、どのような想いがあったのでしょうか?

中台さん「『星川駅周辺地区総合的なまちづくりガイドライン』に掲げている『相鉄線本線により分かれていた南北地域の一体化』や『利便性が高く、魅力あふれるまち』を目指してまちづくりを進めていくうえでは、事業主体である相模鉄道との連携が不可欠だと考え、「星川駅周辺等の魅力づくり基本協定」を打診させていただきました。

第1期目の協定期間は、令和2年度から令和4年度までの3年間とし、初年度には地域で活動する方々との意見交換会を開催しました」

意見交換会で出てきたアイデアは「星天アクティビティビジョンMAP」にまとめられ、このMAPをもとに星天エリアの公園や広場を会場にしたマルシェなどが開催されました。

令和5年度からは、第2期の協定(3年間)を締結し、第1期で積み上げてきた活動をベースにさまざまな取り組みが行われています。

地域の魅力を発信するHOSHITEN FAIR

まちづくり調整担当 上村耕平さん

魅力づくりの一環としてスタートしたイベント「HOSHITEN FAIR」。周辺の商店街や星天qlayなど、地域で活動するプレイヤーが協力して開催されることもあり、令和5年度からは「HOSHITEN FAIR2024 PLAY HOSHITEN!! ご近所エキスポ!」に名前を換えて開催されています。

多くの来場者にお越しいただき参加者同士の交流も生まれた令和5年度の企画を経て、今年度はどのような想いを込めてイベントを開催するのでしょうか?

上村さん「高架化により、これまで鉄道を軸に南北に分かれていた地域内をスムーズに行き来できるようになったので、次のステップとしてまちの各所に人の流れが広がっていくことが必要だと考えています。

まちの風景が変化している今、HOSHITEN FAIRでは、まちの歴史文化や生業など、普段とは違うまちの一面を発信することで、『商店街にはこんなお店があったんだ』、『この場所に行ってみよう』と思ってもらう。そんな風にまちに回遊性が生まれて、賑わいが広がっていくためのきっかけ作りをしていきたいと思っています」

HOSHITEN FAIR2024の様子

そうした想いから、令和6年度は前年の会場だった川辺公園に加え、星川一里塚公園と星天qlayCゾーンに会場を拡大。来場者が各会場を行き来することで、点ではなく、線、そして面となってまちに賑わいが拡がるよう設計されています。

松藤さん「星天エリアは地域を良くするために活動している方が多くいらっしゃるので、イベントをきっかけにより繋がりを強化し、賑わいづくりや魅力の発信をしていくことで、この地域らしいブランドを作っていければと思っています。この地域ならではの魅力を向上させて、外からも訪れたい、住みたいと思うようなまちをつくっていきたいです」

星天エリアの魅力とは?

保土ケ谷区区政推進課長 松藤咲子さん

HOSHITEN FAIRを通じて地域の魅力発信に力を入れている3人。この地域でまちづくりを行う3人から見た、地域の魅力とはどのようなものなのでしょうか?

松藤さん「横浜市の中心部から近い位置にありながら、そういったエリアとは一味違ったふるさと感があるのが魅力だと思います。活気ある商店街があったり、西谷の方まで足を伸ばすと田んぼもあったりする。

さらに高架化されて星天qlayができたことにより、都会らしさも加わりました。都会らしい利便性と日本らしい原風景が共存しているのが、この地域の魅力だと感じています」

上村さん「もっとまちを良くしたいという想いを持って活動されている方が多いのが魅力だと思います。加えて、星川駅周辺には公共施設も多いし、商店街や横浜ビジネスパークなど、人が集まる場所が揃っています。

それらが連携して発信していくことができればまちがもっと盛り上がっていくと思うので、皆さんと共に試行錯誤しながら魅力発信を行い、地域のブランドを築いていけたらと思っています」

中台さん「保土ケ谷区は、横浜市内で人口も広さも真ん中ぐらいの順位です。真ん中だからこそ、都会的な要素もあれば、田舎的な要素もある。いろいろな要素がほどほどに揃っていると思います。今はまだ、明確な色がないかもしれません。だからこそ、何でもできる可能性を秘めているまちだと思うので、地域の皆様と共にまちの魅力を作っていけたらと思っています」

星天qlayに期待するのは、地域のパイプ役

星天qlay Cゾーン

令和4年2月より順次オープンした星天qlay。保土ケ谷区役所からもほど近い場所にできたこの施設は、3人からどのように見えているのでしょうか?

上村さん「全長約1.4キロの星天qlayは、歩いて移動することができるほどよい距離だと思います。星天qlayが地域のハブとなり、地域で活動されている方や施設が繋がっていくと、まち全体で移動が活発になり、賑わいも広がっていくのではないかと期待しています」

松藤さん「区としてはすごくいい施設ができたと思っています。高架下のスペースをぎっしりとお店で埋めるのではなく余白のあるつくりをしていて、特にCゾーンは見通しの良い芝生広場もあります。

YADORESI(シェアレジデンス)やPILE(クリエイター向け協働制作スタジオ)などがあることで、一般的な高架下とは違うクリエイティブなものが目指されていて、それがまちの雰囲気にも影響しているので、星天qlayがこういったコンセプトで作られているのは区の財産になると感じています」

中台さん「星天qlayができて、今まで線路で分断されていた南側と北側の地域をつなぐパイプ役になってくれることを期待しています。YADORESIに子どもたちが遊びに行ったりと地域の居場所になりつつあるというのも、新しい化学反応の一つだと思うので、これからどう展開していくのか楽しみです」

3者3様の「生きかたを、遊ぶ」

星天qlayのコンセプトである「生きかたを、遊ぶ」。この言葉をどのように捉えるか、3人の想いを聞きました。

松藤さん「日常生活のなかでスッと通り過ぎてしまうような楽しいことやワクワクすることを一つ一つ受け止めて、大事にすることが『生きかたを、遊ぶ』ではないかと思います。そしてその楽しさやワクワクは受動的に感じるのではなく、自分から見つけに行ったり、やったりすることが大事だと思います。

私自身は、やる必要はないことをただ好きだからやっている時が、生きかたを、遊んでいる瞬間だと感じます。まっすぐ行ったらすぐに着くのに、あえて遠回りをする。そういうことが、『生きかたを、遊ぶ』なのではないでしょうか」

中台さん「『遊んでいる』とはどんな状態かを考えたとき、自分がリラックスしている状態だなと思いました。自分の好きなことをしているときは、リラックスしていろいろなことを考える余裕がある。

仕事中も、リラックスできたときは深く考え、いろいろな対話が生まれている気がします。そういうことが『生きかたを、遊ぶ』に繋がるのかなと思います」

上村さん「私は大学時代も、社会人になってからも、まちづくりに携わっています。まちづくりに関わる仕事をしていると、自分が住んでいるまちや仕事で通っているまちの色々なところに関心が向くようになり、生活と仕事の境界が曖昧になってしまうこともあります。

『生きかたを、遊ぶ』という言葉を聞いたときに、普段自分の見慣れているまちや社会の中に面白いものを見つけていくことだと思いました。それが見つかることで、またそこに行きたいと思ったり、何かしたいという動機になったりして、次の活動の原動力になる。ずっとそんな風に原動力を持ち続けられたら、生涯現役なのかもしれないなと思います。

そんな風に自分の生きるまちで面白さを見つけることが、『生きかたを、遊ぶ』ではないかと思います」

最後に、代表して松藤さんから地域の方へのメッセージをいただきました。

松藤さん「令和9年に、保土ケ谷区は区制100周年を迎えます。一つの区切りとして今までの歩みを振り返りつつ、次の100年を見据える機会として、さまざまな事業を展開する予定です。

こうした企画との連携も検討しながら、保土ケ谷区としてももっとまちの魅力を向上させて、盛り上げていきたいと思っています。

今後もHOSHITEN FAIRをはじめ、イベントを開催していきますので、ぜひ気軽に参加をしていただいて、このまちに興味を持っていただけたら嬉しいです」

取材・文/橋本彩香